異界・妖怪大博覧会では、まじない・占い・吉凶に関するコーナーも設けています。その中から、昔の暦(カレンダー)も展示しています。暦には縁起のよい方角などさまざま吉凶に関する記述があります。

ところが、その暦をよく観ると「昔の人は大安・仏滅を信じていなかった?」と思わせるふしが・・・。大安や仏滅、友引といった、今のカレンダーに頻繁に載っている吉凶記述が見当たらないのです。

現代の人は、結婚式は「大安」の日をえらんで、お葬式は「友引」の日をさけることが多いですね。これが昔からの「当たり前」だと思ったら、実は違っていたようです。

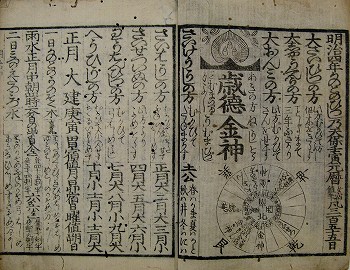

※明治時代初期の改暦以前の暦(個人蔵・当館保管)

ほかの江戸時代の暦(カレンダー)を見わたしても、「大安」や「仏滅」、「友引」など(これを六曜といいます。)は出てきません。百科事典のような何事にも詳しい書物には、以下のように出てきますが、一般庶民は気にしていなかったようです。

事林広記(中国の宋時代)

大安・留連・速喜・赤口・小吉・空亡

和漢三才図会(江戸時代中期)

大安・留連・速喜・赤口・小吉・空亡

天保大雑書万暦大成(江戸後期)

先勝・友引・先負・物滅・泰安・赤口

現在のカレンダー

先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口

これを見ると、次のようなことに気づきます。

・六曜は日常生活に密着するものではなく、当時の「百科事典」に出てくるような特別な知識でした。

・大安は、江戸時代後期には「泰安」とも書いています。

・仏滅は、江戸後期には「物滅」と出てきますが、「物が滅する」意味で、江戸中期以前には「空亡」と呼ばれていました。「仏が滅する」ので縁起が悪いとされるようになったのは、最近のことのようです。

・友引は「ゆういん」とも呼びますが、これは江戸中期の「留連(りゅうれん)」が訛ったもののようです。

実は、「六曜」が流行するきっかけは、明治初期に改暦による暦注(吉凶の記述)の廃止(それまではさまざまな吉凶・占いの記述が暦には記されていた)であり、それまで一般的でなかった「六曜」を人々が日々の吉凶判断に使い始め、戦後になって定着しまたのです。ちなみに、皇室の結婚式で大安を選ぶようになったのも、戦後の昭和34年からです。