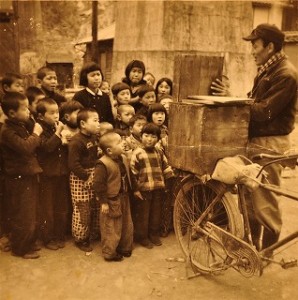

伊予市上灘の鉄道高架下で行われていた街頭紙芝居を、昭和30(1955)年頃に撮影した写真(井上敬一郎氏提供)です。自転車の荷台に木製の紙芝居の舞台がのっています。その前に集まったたくさんの子どもたち。かなり至近距離から紙芝居にかぶりついて見ている感じです。左側の男の二人は、お菓子を食べていますね。水あめや煎餅などを買って、食べながら見るのが紙芝居の楽しみの一つでもありました。写真を見ると、小さい子どもから、妹か弟をおぶった少し大きな子どもまで、いろいろな年代の子どもがいることがわかります。テレビが普及していない時代、紙芝居はいろいろな年代の子どもを惹きつける娯楽の王様でした。現在、放課後にこれほど学年を超えた子どもたちが集まって遊んでいる姿を見かけることもないのではないでしょうか。

今回、特別展「昭和子ども図鑑」の展示室の中に観覧者の紙芝居の思い出を書いていただくコーナーを設けました。いろいろな思い出が寄せられていますので、そのうちのいくつかを紹介します。

○和霊公園(宇和島市)。といっても今のように整備されているわけではなく草ぼうぼうだった頃、今の公園の前で紙しばいのおじさんが毎日きてました。いもあめなど食べながらみていました。昭和30年代だったと思います。

○宇和島市弁天町。昭和40年ごろ。黄金バット。型ぬきおかし。自転車の後ろにつんでいたような気がします。

○昭和35~40年代、伊予市郡中の小笠原こんにゃく店の裏の路地。私の生家近くですが、その場所は整地されています…。5円持ってよく行ったものです。子ども心に何も買わないで見ようとすると白い目で見られたものです。

○昭和30年代後半から40年代前半に松山市内此花町あたりでよく見ました。

○砥部町原町の小さな公園で何度も。昭和35年頃。おかしは型ぬき、わらびもちのようなものでした。今日の展示を見て、なつかしさで泣きそうでした。

○昭和30年代前半、神戸で小学生時代、紙芝居がとても楽しみで、その頃は5円だったと思います。お菓子も展示にあった水あめをねったり、型ぬき、せんべいを2枚重ねて間に何かぬっていた物だったようで、おじさんがひょうし木をたたいてみんなが集まりお話が上手で、今日は昔の事が思い出しよかった。

○昭和30年うまれです。夕暮時になると紙しばい屋さんの自転車の後を子どもたちがついて行っていたのを思い出します。今考えると子どもにとっては恐しい話もあった様な気がしますが、あめをなめながら一生けん命聞いていたのをなつかしく思い出します。でも母に道はたで買うあめは不けつと言われて、あまりいつもは食べられなかったのが残念でした。

○私の母は昭和23年生まれで、10円をにぎりしめて、紙芝居に見に行ったそうです。水あめを買わないと見せてもらえなかったと言っています。わりばしについた水あめを白くなるまで、ねって大事に大事に食べたそうです。

○あります。30ねんだいぜんはん。

○昭和42年頃、8才の時。近くのアパートの広場。子供が多くみんなで集まってみていました。

昭和30年代~40年代前半に愛媛のいろいろな路地で街頭紙芝居が行われていたことがわかってきました。紙芝居が楽しくて懐かしい思い出として、多くの人の心に遺っていることがうかがえます。展示室では、紙芝居の他に、お菓子や雑誌に関する思い出も書いていただいています。そちらについても、機会があれば紹介したいと思います。

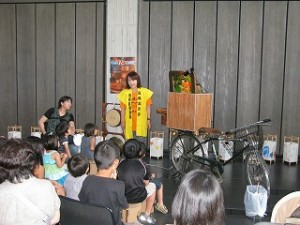

なお、博物館では、8月13日(土)、14(日)、15日(月)、27日(土)、28日(日)に当時のスタイルそのままで街頭紙芝居を実演するイベントを行います。昭和20~30年代に実際に使われていた一枚一枚が手書きの街頭紙芝居です。また、街頭紙芝居に付きもののクイズもいっぱい準備しています。各日とも13時30分と14時30分開始で、無料で参加いただけます。昔ながらの紙芝居をどうぞお楽しみください。